Hier werden Sie regelmäßig informiert über deutsch-norwegische Literatur. Mit Auszügen aus Büchern in deutscher und norwegischer Sprache.

Was für ein Stoff: ein Roman über Rentiere und mehr

Ann-Helén Læstadius: Das Leuchten der Rentiere. Roman. Aus dem Schwedischen übersetzt von Maike Barth und Dagmar Mißfeldt.

Hoffmann und Campe, Hamburg 2022. 447 Seiten, 25,00 Euro.

In den folgenden Zeilen will ich auf ein Buch aufmerksam machen, doch das geht am besten erst nach zwei Bemerkungen vorab. Die eine sagt, dass ich zwar schon viele Buchbesprechungen geschrieben habe, auch für den „dialog“ der DNG. Doch darunter war, wenn ich nicht irre, nie eine Besprechung (auf Norwegisch heißt das übrigens „anmeldelse“) zu einem Roman.

Weshalb nicht? Nun, das ist nicht so mein Metier. Ich halte mich berufsbedingt viel eher an Sach- und Fachbücher. Zweitens habe ich den Roman, um den es hier geht, noch nicht zu Ende gelesen. Viele seiner rund 450 Seiten liegen noch vor mir.

Trotz dieser Einschränkungen möchte ich (und das gern) hinweisen auf „Das Leuchten der Rentiere“ von Ann-Helén Læstadius. Die Autorin, Jahrgang 1971, ist gebürtige Sámi, lebt freilich mit ihrer Familie in Solna bei Stockholm. Dort arbeitet sie als Journalistin und Autorin. Nach etlichen, oft prämierten Kinder- und Jugendbüchern ist dies ihr erster Roman, im Original trägt er den Titel „Stöld“ (für Diebstahl, darin mag unser Wort „stehlen“ stecken).

Diese Werk, in Jahren erarbeitet, wurde rasch ein großer Erfolg und in Schweden 2021 bei Bonniers Bokklubbar sogar als Årets bok, als Buch des Jahres, ausgezeichnet. Zur Begründung hieß es: „Packend und bewegend bis zur letzten Seite. Ein einzigartiger Roman über die Schönheit der Natur und die Verletzlichkeit der Menschen.“

Gut, dass schon jetzt die Übersetzung ins Deutsche vorliegt. Maike Barth und Dagmar Mißfeldt haben das für den Verlag Hoffmann und Campe geschafft. Soweit ich dies beurteilen kann, da ich weder das Original kenne noch Schwedisch beherrsche, ist Ihnen eine glänzende Arbeit gelungen. Ihre Übertragung liest sich äußerst gut und flüssig, sie geht sehr nahe, ist offenbar authentisch auch wegen der oft genutzten Alltagssprache. Es wird klar, wie die Sámi denken und fühlen, was sie bewegt, wie sie sich mitteilen – und auch, was sie für sich behalten.

Die schwedische Zeitung „Expressen“ zeigte sich (übersetzt) mit diesen Worten beeindruckt: „Eine Geschichte, die erzählt werden musste. Und wie sie erzählt wird: in einer unvergesslich wunderschönen Sprache.“

Nun zum Kern des Bandes. Im Mittelpunkt steht die neunjährige Sámi Elsa. Sie muss erleben, wie ihr Rentier, Nástegallu mit Namen, getötet wird. Und sie bekommt mit, dass der Täter ihr noch am Tatort ein Zeichen gibt. Ihrer Familie will sie dazu nichts Näheres sagen, auch nicht der Polizei. So hat die kaum Chancen, etwas zu unternehmen und die Sache aufzuklären.

Wie so viele Tiere zuvor gilt auch Nástegallu als gestohlen. Erst als die Sache noch ernster wird, ist Elsa stark genug, sich ihrer lange unterdrückten Schuld, ihrer Angst und Wut zu stellen. „Aber wird sie etwas ausrichten können gegen die Gleichgültigkeit der Behörden, die Brutalität der Täter und nicht zuletzt die Missbilligung der traditionell denkenden Sámi, für die das alles keinesfalls Frauensache ist?“ lese ich dazu schon mal in einem Text – doch soweit bin ich auf den entsprechenden Seiten noch nicht.

Das Buch enthält ein Glossar mit samischen Vokabeln wie Áddjá (für Großvater), Nuvttahat (Schuhe aus Rentierleder) und Vaja (kleine Rentierkuh). Das hilft, dergleichen Begriffe zu verstehen. Nur gibt es für die 86 Kapitelüberschriften von Okta über Golbmalogiovcci bis Gávcclogiguhtta leider keine Übersetzung. Sie bleiben rätselhaft.

Hier noch Auszüge aus drei deutschen Eindrücken zu Læstadius‘ Buch: „An diesem grandiosen Buch kommt niemand vorbei, der sich für die Kultur der Sámi und die Tierwelt im äußersten Norden Skandinaviens interessiert“, so eine Rezension im WDR. „Ein zarter Hauch von Magie übertupft den Realismus wie frischer Puderschnee matschige Rentierspuren“, schrieb die FAZ dazu. Und im „stern“ war zu lesen: „Spannend: Ann-Helén Laestadius erzählt in ,Das Leuchten der Rentiere‘ vom Leben am Polarkreis und von strukturellem Rassismus.“

Wieweit Ann-Helén Læstadius mit dem schwedischen Botaniker und evangelischen Prediger Lars Læstadius (1800 – 1861) zu tun hat, weiß ich nicht. Dessen Mutter war Sámi; er wuchs in deren Land auf. Auf ihn führt sich die auch in Norwegen bekannte Bewegung der sehr gläubigen Laestadianer zurück.

Eckart Roloff

Der Karikaturist und Maler Olaf Gulbransson: Ein Künstler zwischen Norwegen und Bayern –

Bayern und Norwegen. Eine neue Biografie zeichnet sein Leben nach

Von Heinrike Paulus

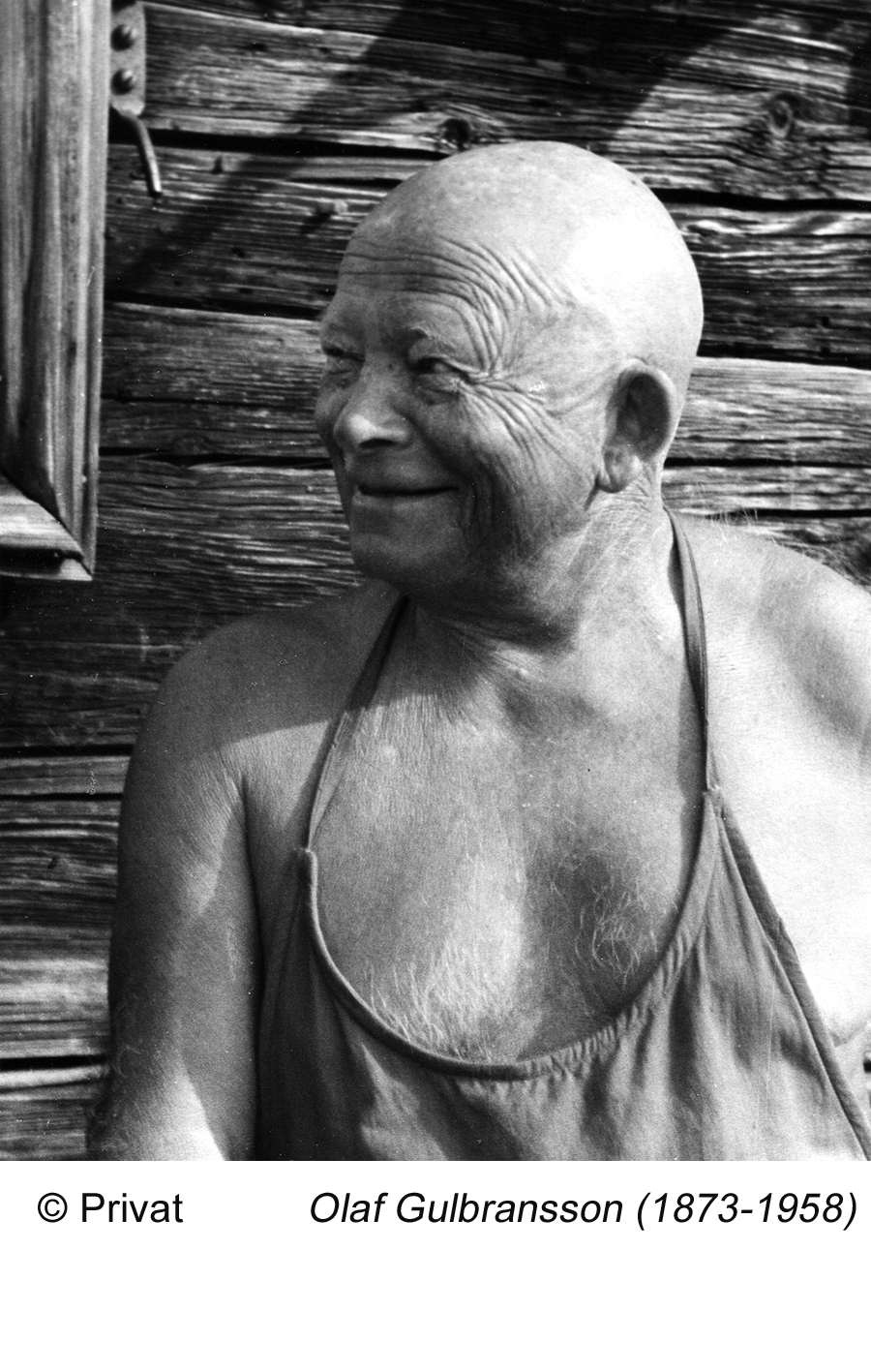

„Olaf Gulbransson war ein großer Liebender, ein Liebender des Lebens, der Menschen, der Natur, der Kunst – und natürlich auch der Frauen“, sc hreibt der Literaturwissenschaftler Gerd Holzheimer zu Beginn der neuen, lesenswerten Biografie über den genialen Zeichner, Maler und renommierten Karikaturisten (1873-1958). Sie ist die erste, die das gesamte Leben des Künstlers in den Blick nimmt, der voller Widersprüche steckte, sich gern inszenierte und nie an Konventionen hielt.

hreibt der Literaturwissenschaftler Gerd Holzheimer zu Beginn der neuen, lesenswerten Biografie über den genialen Zeichner, Maler und renommierten Karikaturisten (1873-1958). Sie ist die erste, die das gesamte Leben des Künstlers in den Blick nimmt, der voller Widersprüche steckte, sich gern inszenierte und nie an Konventionen hielt.

Im Herbst 1902 holte der Verleger Albert Langen den jungen Norweger „in die südliche Stadt“ – wie Gulbransson die bayerische Stadt München einmal nannte – zur berühmten Satire-Zeitschrift „Simplicissimus“. Er sollte ihr berühmtester Mitarbeiter werden; über 2400 Zeichnungen im Laufe von 42 Jahren entstanden. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich Gulbransson bereits in seiner norwegischen Heimat durch erste Veröffentlichungen in Satire-Zeitschriften wie „Trangviksposten“ einen Namen gemacht. Knut Hamsun, Bjørnstjerne Bjørnson und Edvard Munch gehörten zu seinen Freunden und Förderern.

Bis heute begeistert viele Gulbranssons klarer und eindeutiger Strich. Ihm gelang es, einen Menschen mit wenigen, ausgewählten Strichen zu charakterisieren, ohne ihn dabei zu verletzen: „Übrigens verstehe ich nicht, warum die Leute böse über Karikaturen sind. Ein Gesicht, das sich nicht karikieren lässt, widert mich an. Es kommt daher, dass es überhaupt keinen Ausdruck hat.“ Seine minimalistischen Zeichnungen waren für ihn „Lebenselixier“ und „bevorzugtes Kommunikationsmittel“.

Auf seine Zeitgenossen soll Gulbransson imposant gewirkt haben und war doch nicht einmal 1,80 Meter groß. Im Sommer lief er am liebsten nackt herum, galt als ausdauernder Trinker, Schwimmer, Skifahrer und kostete die sinnlichen Genüsse des Lebens aus.

Der Tegernsee, rund 50 Kilometer südlich von München, wurde für den Künstler zur Wahlheimat. Im Winter 1902 kam er das erste Mal dorthin. Rasch gelang es ihm, ein Paar Ski zu ergattern. Von einem Bauern lieh er sich außerdem Planken, um eine Sprung-schanze – oder „Spring“ wie Gulbransson sie bezeichnete – zu bauen. Es war die erste in Bayern überhaupt, wie Gerd Holzheimer beim Deutschen Alpenverein herausfinden konnte. „Tatsächlich wird später, 1948, genau an dieser Stelle eine wirkliche Schanze gebaut.“

Doch Gulbransson gelangen die Sprünge nicht wirklich, was aus den Erinnerungen seines „Simplicissimus“-Kollegen Korfiz Holm (1872-1942) zu schließen ist: „Ich sah mit Staunen zu, wie er dann auf den Skiern aus dem Wald hervorgeschossen kam, sich plötzlich in die Luft vorschnellte und dann, alle Viere steif von sich gestreckt, am Hange förmlich Räder schlug. Denn ein »gestandener Sprung« ist ihm hier nicht ein einziges Mal geglückt, dafür war ja der Auslauf viel zu steil.“

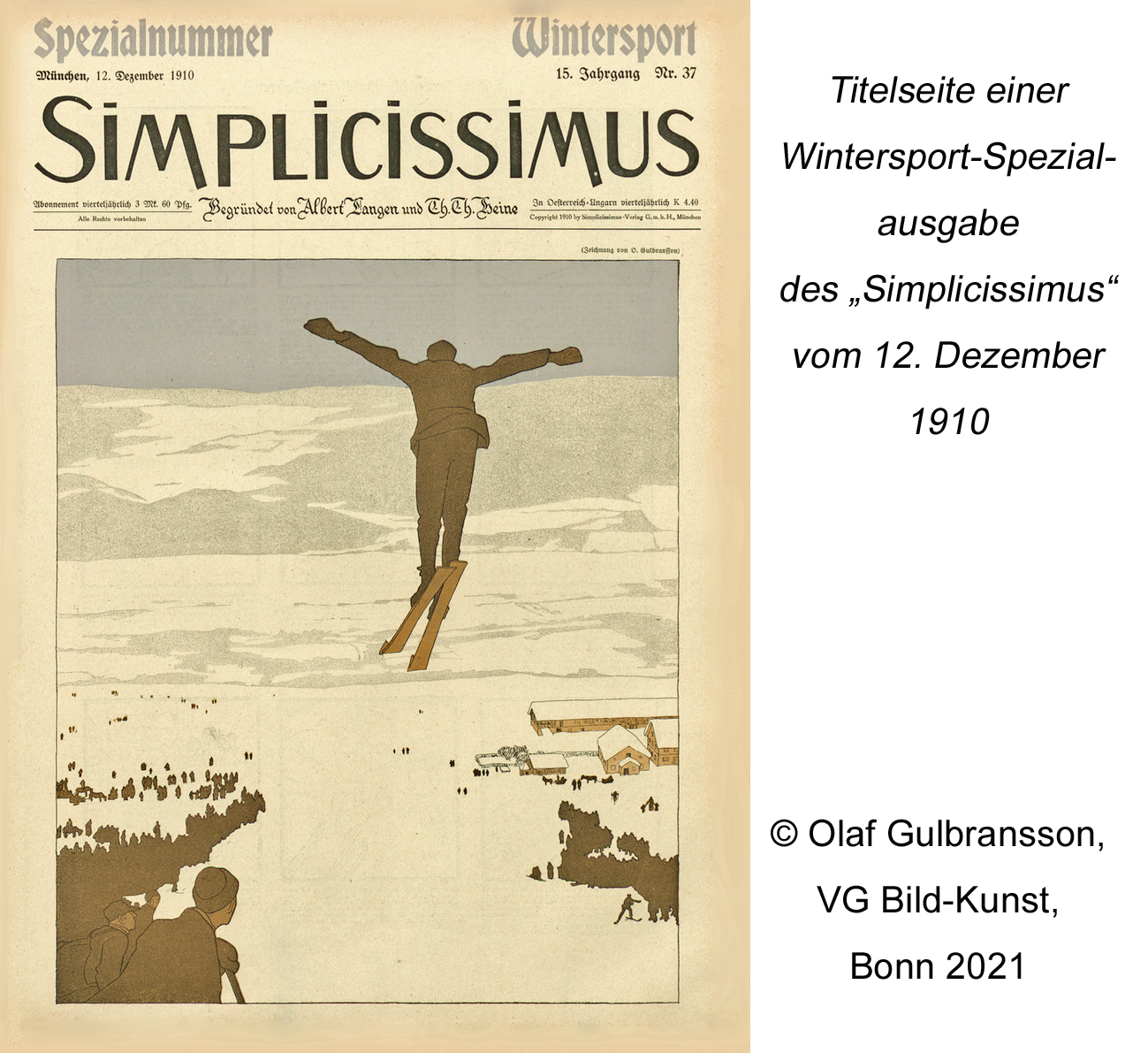

Dem Skispringen widmete Gulbransson zudem einige Zeichnungen, darunter eine Titelseite einer Wintersport-Spezialausgabe des „Simplicissimus“ von 1910.  Aus seiner Feder stammte zudem eine anlässlich der Olympischen Winterspiele in Lillehammer 1994 herausgegebene Sonderbriefmarke. Sie zeigt den norwegischen Skispringer Birger Ruud, wie er bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen zur Goldmedaille springt.

Aus seiner Feder stammte zudem eine anlässlich der Olympischen Winterspiele in Lillehammer 1994 herausgegebene Sonderbriefmarke. Sie zeigt den norwegischen Skispringer Birger Ruud, wie er bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen zur Goldmedaille springt.

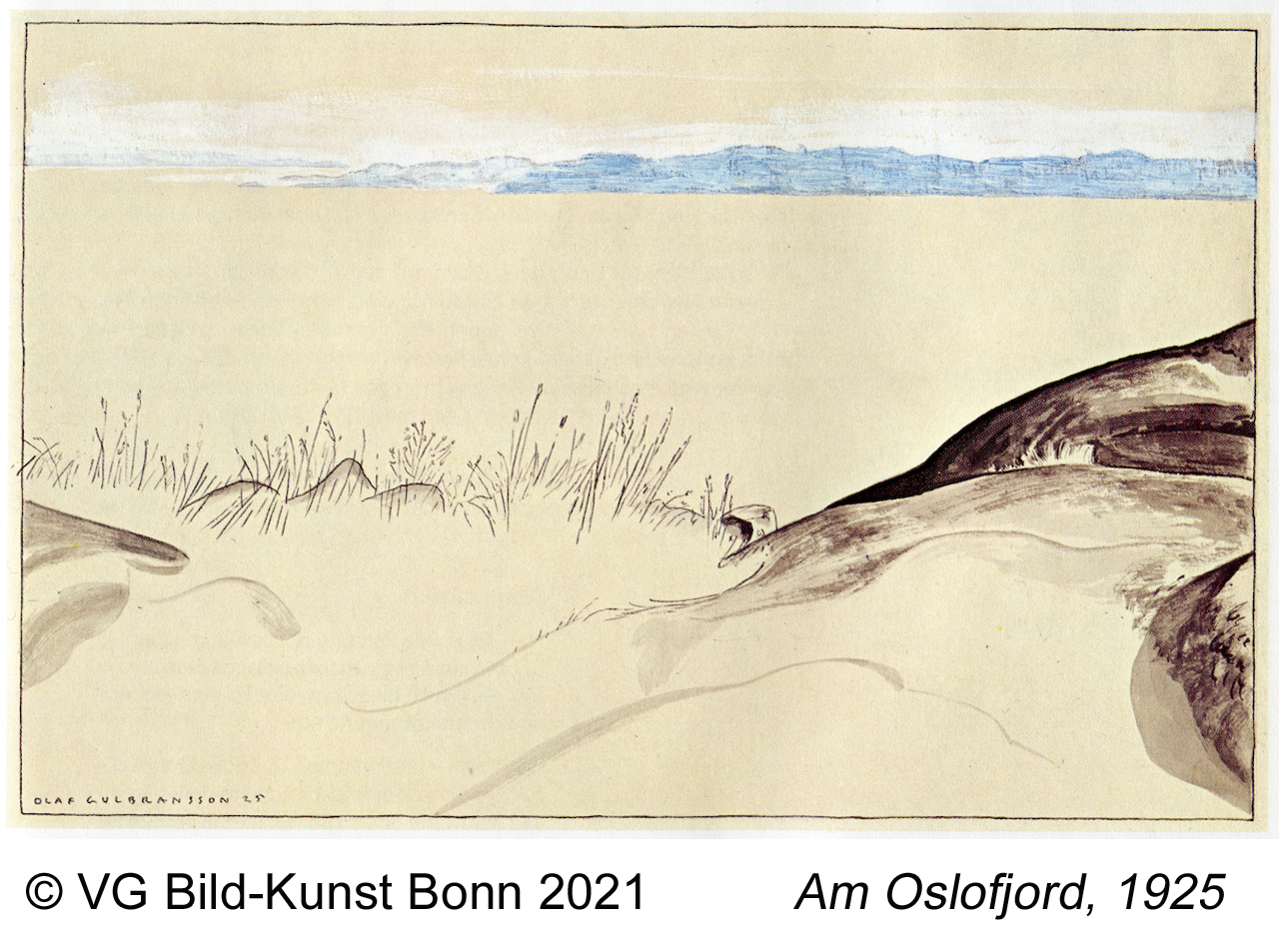

Irgendwie scheint es, als sollte ihn die Welt des Skisports nicht so ganz loslassen – selbst in Norwegen. Oberhalb von Oslo lebte er in der Nähe des Holmenkollen in einem Haus mit seiner dritten Ehefrau Dagny. Erst 22 Jahre war die Enkelin des norwegischen Dichters Bjørnstjerne Bjørnson, als sie den 50-jährigen Künstler 1923 heiratete. Was ursprünglich als dreiwöchige Hochzeitsreise geplant war, wurde zu einem vierjährigen Aufenthalt in Norwegen. Ein Beleg dafür, wie sehr Gulbransson das Land und „seine geliebten Wälder“ vermisst haben muss.

1927 kehrte er nach München zurück. Ein altes Bauernhaus – der Schererhof – oberhalb des Tegernsees wurde zwei Jahre später sein neues Künstlerdomizil. „Ich wohne hier in einem kleinen Stück Norwegen [...] Der Tegernsee, das ist mein Fjord.“ Hier starb der „Norwegische Troll in Bayern“, wie er auch genannt wurde, 1958 im Alter von 86 Jahren.

Acht Jahre nach seinem Tod wurde das nach ihm benannte Museum im Kurgarten in Tegernsee eröffnet. Entworfen hatte es der bedeutende Architekt Sep Ruf (1908-1982), den auch der Bonner Kanzlerbungalow bekannt machte. Betrieben wird das Museum von der Olaf-Gulbransson-Gesellschaft; es ist eine Zweiggalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München. Das Museum nimmt Gerd Holzheimers aktuelle Publikation zum Anlass, die Dauerausstellung Stück für Stück zu aktualisieren und neu zu bebildern. „Ziel ist es, den Menschen Olaf Gulbransson vorzustellen“, sagt die Leiterin der Provenienzforschung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Andrea Bambi.

2023 steht dem Kunstmuseum ein Jubiläum ins Haus. Schließlich gilt es Gulbranssons 150. Geburtstag zu feiern. Eine neue Ausstellung soll vor allem Werken aus Privatbesitz zeigen. Gerade ist die promovierte Kunsthistorikerin Andrea Bambi auf der Suche nach entsprechenden Exponaten und freut sich über entsprechende Unterstützung: „Wer Kenntnis hat über Werkbestände in Privat- oder Museumsbesitz in Deutschland und Norwegen, darf sich sehr gerne bei uns melden.“

(Kontakt:

Die neugestaltete Dauerausstellung und auch Holzheimers Biographie sparen die Rolle Gulbranssons in der Zeit des Nationalsozialismus nicht aus. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" im Dezember 2021 äußerte sich der Autor über die widersprüchliche Rolle des Künstlers in dieser Zeit und wie er diese publizistisch in seinem aktuellen Buch aufzuarbeiten versucht: „Eigentlich habe ich versucht, nicht zu bewerten, auch nichts zu beschönigen oder gar zu vertuschen, aber auch nicht mit dem Moralfinger herumzufuchteln, sondern alles möglichst differenziert darzustellen. Gulbransson war ein sehr widersprüchlicher Mensch. Aber ja, es gibt den Vorwurf, er habe sich etwas arg an die Nazis rangewanzt, was in dieser pauschalisierten Weise nicht zutrifft.“

Vielleicht liegt es auch an dieser Herangehensweise, dass Gerd Holzheimer auf über 300 Seiten einen beeindruckenden, minutiös recherchierten Querschnitt über Leben und Werk d ieses Ausnahmekünstlers und gefeierten „Malerfürsten“ geschaffen hat. Bislang unbekannte Briefe und Dokumente sowie zahlreiche Zeichnungen und Fotografien geben Einblicke in Gulbranssons bayerisch-norwegische Seele, die auch Holzheimer beeindruckt:

ieses Ausnahmekünstlers und gefeierten „Malerfürsten“ geschaffen hat. Bislang unbekannte Briefe und Dokumente sowie zahlreiche Zeichnungen und Fotografien geben Einblicke in Gulbranssons bayerisch-norwegische Seele, die auch Holzheimer beeindruckt:

„Menschlich ist Olaf Gulbransson einer, den man schnell mag – wenn man einen Menschentyp schätzt, der »eigen« ist, sich nicht um Konventionen schert, seinen eigenen Weg geht und doch zugleich ein zutiefst Liebender ist, ein Mordskerl und eine Seele von Mensch.“

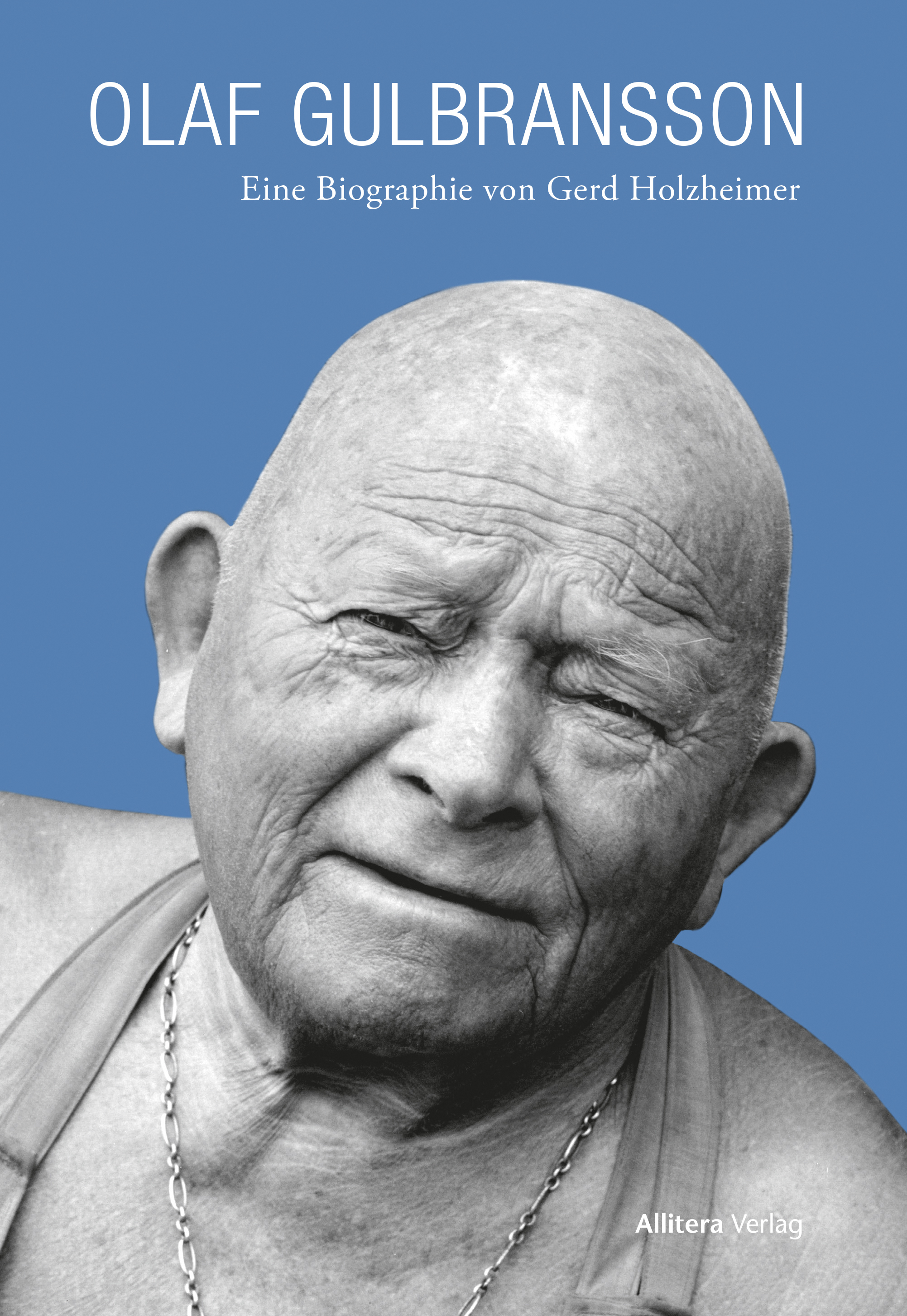

Gerd Holzheimer: Olaf Gulbransson. Eine Biographie. Allitera Verlag, München 2021. 327 Seiten. 28,00 Euro.

****

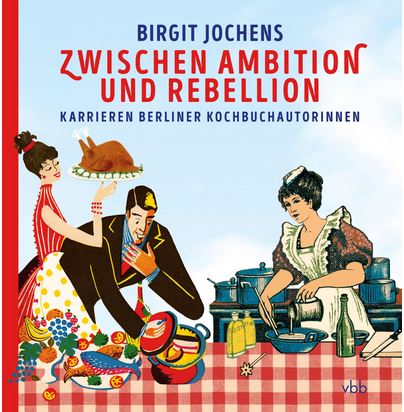

Ein originelles Kochbuch mit ungewöhnlichen Passagen zu Norwegen

Von Eckart Roloff

Das hat Seltenheitswert: In einem deutschen Koch(!)buch einen längeren und sehr lehrreichen Text über Norwegen zu finden, noch dazu zu einem bösen Kapitel jenes Landes – und ebenso Deutschlands. Es lohnt sich sehr, davon zu lesen. Mag sein, dass wir hier von einem denkbaren Weihnachtsgeschenk sprechen.

Diesen Band (es geht nicht bloß um ein Kochbuch, wie sich bald zeigt) hat die Historikerin und Autorin Birgit Jochens geschrieben. Der Titel: „Zwischen Ambition und Rebellion. Karrieren Berliner Kochbuchautorinnen“. Die knapp 200 Seiten enthalten zehn Porträts, die Berlinerinnen aus dem 18. bis aus dem 20. Jahrhundert vorstellen.

Sie alle befassten sich klug und kundig damit, ihr Wissen über das Kochen und Backen nicht für sich zu behalten, sondern weiterzugeben durch seinerzeit viel genutzte Bücher wie „Die richtige und billige Ernährung“, „Kleines Kriegskochbuch“, „Neuestes Berlinisches Kochbuch“ (von 1785!) und „Ich koche für Dich“. Die vielen Rezepte daraus führen zu heute meist ungewöhnlichen Gerichten, beispielsweise „Kartoffelsalat in Halbtrauer“, „Gefüllte Zitronen“ und „Pikante kalte Koteletten“.

Angereichert wird das mit nicht weniger als 129 Abbildungen, viele davon in Farbe, soweit das Original es erlaubte. Da öffnet sich bei viel Fleisch und manchen Suppen eine ganz andere Welt, weit weg vom heutigen Mix aus Konserven, Fast Food und Tiefkühlkost.

Eine dieser Frauen, von der Birgit Jochens berichtet, ist Julie Elias, geboren 1866 in Berlin und gestorben 1943 - in Norwegen. Diese Kunstkennerin und „geschulte Genießerin“, die auch über Mode schrieb und sogar die Rezepturen alkoholischer Getränke verriet, wandte sich mit ihren Büchern an „die moderne Dame, die Sport treibt oder gar einen praktischen Beruf ausfüllt und nicht allzu viel Zeit für ihre Wirtschaft übrig hat“.

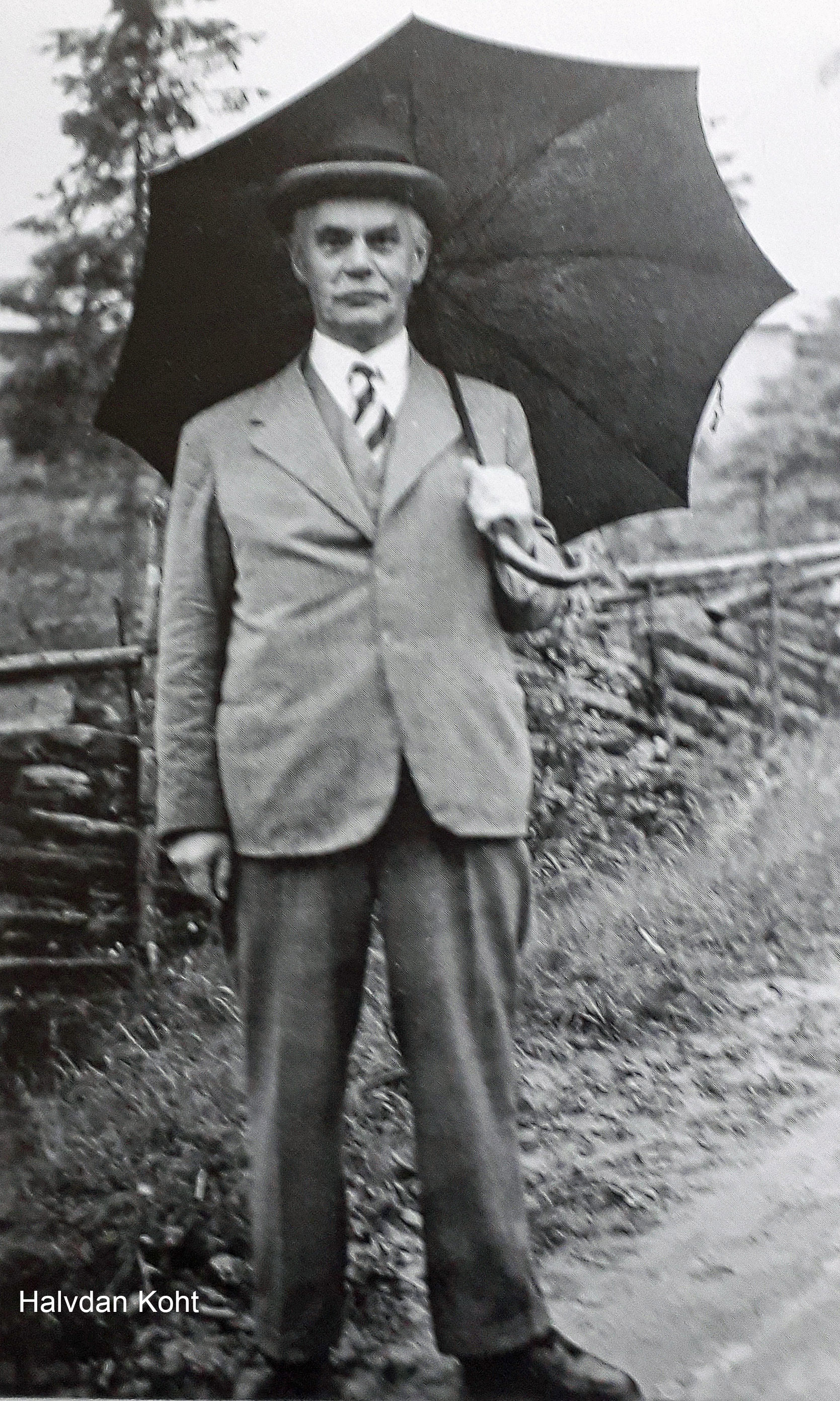

Halvdan Koht, ein hilfsbereiterAußenminister

Ihre jüdische Herkunft zwang sie ins Exil nach Norwegen; mit Hilfe des Außenministers Halvdan Koht gelang das 1935. Doch als Hitlers Truppen von 1940 an Norwegen besetzten, das Land verheerten und Juden auch hier verfolgt wurden, folgten sehr schwere Zeiten. An das Schreiben von Büchern war nicht mehr zu denken.

Norwegen; mit Hilfe des Außenministers Halvdan Koht gelang das 1935. Doch als Hitlers Truppen von 1940 an Norwegen besetzten, das Land verheerten und Juden auch hier verfolgt wurden, folgten sehr schwere Zeiten. An das Schreiben von Büchern war nicht mehr zu denken.

Die erfolgreiche Laufbahn als Publizistin hatte mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten ein Ende gefunden. Ihr Mann Julius Elias war bereits 1927 an einer Lungenentzündung verstorben. Hinzu kommt nach Jochens‘ Darstellung dies: „1933 wurde dem Sohn Dr. Ludwig Elias (1891–1942) die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen, der Antrag der Autorin auf Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer abgelehnt und ihr damit der Beruf, den sie jahrzehntelang ausgeübt hatte, verboten.“

In den folgenden Abschnitten geht es in Richtung Norden: „Dass Mutter und Sohn 1938 Deutschland verlassen und nach Norwegen emigrieren konnten, ist wesentlich dem Einfluss von Halvdan Koht (1873–1965), dem damaligen norwegischen Außenminister, zu verdanken, einem aufrechten Antifaschisten und langjährigen guten Freund der Familie.

Koht hatte, bevor er Professor für Literaturgeschichte an der Königlichen Friedrichs-Universität in Oslo wurde, zusammen mit Julius Elias unter anderem Briefe von Ibsen herausgegeben und sich wie dieser um die Vermittlung norwegischer Literatur in Deutschland verdient gemacht.“

Weiter lesen wir zu Julie Elias: „Sie war den Nationalsozialisten unmittelbar nach der Pogromnacht am 12. November 1938 entronnen. Ihr Sohn, der bereits in der Schweiz lebte, folgte am 10. Dezember. Beide gehörten damit zu den gerade mal 2000 Juden, denen Norwegen, das mit hoher Arbeitslosigkeit und Fremdenskepsis zu kämpfen hatte, bis 1940 Schutz zu geben bereit war. Quälende Monate waren vorausgegangen. Bereits im August 1935 hatte sich Julie Elias hilfesuchend an Halvdan Koht gewandt.“

„Wir tragen uns mit Auswanderungsgedanken“

In einem Brief schrieb sie an ihn: „Sie kennen die Ereignisse der letzten drei Jahre in Deutschland, insbesondere auch die Entwicklung der letzten beiden Monate. Sie werden sicher verstehen, wenn wir kurz sagen (wie es der Papst hinsichtlich der katholischen Kirche gesagt hat): die Lage der deutschen Juden ist unerträglich geworden. Wir tragen uns daher mit Auswanderungsgedanken.

Während ich persönlich, aus finanziellen Gründen so lange ausharren möchte wie möglich, steht bei meinem Sohn nichts einer Auswanderung im Wege und zwar möchte er in ein Land, dessen Staatsangehörigkeit er möglichst bald erwirbt. Da haben wir nun an Norwegen gedacht, weil wir eventuell Ihre Unterstützung dort haben und weil mein Mann sich doch einige Verdienste um Literatur und Kunst Norwegens erworben hat. Wir glauben aus Ihrem letzten Brief entnehmen zu dürfen, dass Sie unsere Gedanken erraten haben und dass Sie uns Schutz und Hilfe gewähren wollen.“

Dem folgen diese Zeilen Julie Elias‘ an Koht: „Wir wagen daher die Bitte an Sie zu richten uns mitzuteilen, ob überhaupt eine Möglichkeit besteht in absehbarer Zeit das norwegische Bürgerrecht zu erwerben, unter welchen Bedingungen das möglich wäre, insbesondere wie lange Zeit man sich dort aufhalten muss und ob, falls im allgemeinen eine Aufenthaltsdauer von mehreren Jahren erforderlich ist, bei meinem Sohn eine Ausnahme gemacht würde? Ich würde – auf legale Weise natürlich – meinen Sohn finanziell sicher stellen.“

Birgit Jochens vermerkt auch diesen Hinweis, da der Brief mit einem Postskriptum schließt, „das die Entscheidung der norwegischen Behörden, Julie und Ludwig Elias zunächst einen sechsmonatigen Aufenthalt zu gewähren, beeinflusst haben durfte: „Wenn uns der norwegische Staat entgegenkommt und Schutz gewährt“, so Julie Elias, „wurde ich gern mich u.a. dadurch dankbar bezeigen, dass ich ihm für sein Ibsen- u. Bjørnson Museum Handschriften und Erinnerungen stifte.“

Endlich kam aus Oslo die Aufenthaltsgenehmigung

Und wie ging es weiter? Leicht war die Angelegenheit nicht, doch „nach einem ersten gescheiterten Versuch, eine Einwanderungserlaubnis zu erhalten, war es letztlich das Schreiben, das Halvdan Koht am 26. September 1935 zusammen mit dem Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung, den Ludwig Elias für sich und seine Mutter verfasst hatte, an das Justiz- und Polizeiministerium in Oslo sandte, das den Verfolgten den Weg ebnete“.

Das hatte nämlich diese Wirkung: In diesem Brief „bürgt Koht für die beiden Deutschen. Man könne seinen Freunden, die er seit mehr als 30 Jahren kenne, vertrauen und es sei für Norwegen eine Ehrenpflicht, die beiden ins Land kommen zu lassen: ,Der verstorbene Dr. Julius Elias hat für die norwegische Literatur in Deutschland so vieles geleistet, vor allem für Ibsen, aber auch für viele andere, sodass wir Norweger nicht ruhig dabei zusehen können, wenn seine Witwe und sein Sohn nicht irgendwo unterkommen können.‘“

In Jochens‘ Buch lesen wir weiter: „Mutter und Sohn hatten mittlerweile für die notwendigen Voraussetzungen für ihre Einwanderung gesorgt. (…) Auch hatte sie ebenso wie ihr Sohn eine Überführung des Vermögens – abzüglich selbstverständlich der vom deutschen Staat beschlagnahmten Vermögenswerte nach Norwegen veranlasst. Damit konnten Mutter und Sohn zusichern, dass sie dem norwegischen Staat finanziell nicht zur Last fallen würden. (…) Immer wieder dem Einfluss von Halvdan Koht war zu verdanken, dass ihre Aufenthaltserlaubnis mehrfach verlängert wurde.“

Wertvolle Gemälde als Gegengeschenk

Nun noch etwas zu den angesprochenen Gemälden. Wie geplant, versuchten Julie und ihr Sohn, sich für das norwegische Entgegenkommen erkenntlich zu zeigen. Dazu berichtet Birgit Jochens: „So stellte Ludwig Elias 1939 fünf Gemälde von Edouard Manet, Claude Monet, Paul Cezanne, Camille Pissarro und Henri de Toulouse-Lautrec der Nationalgalerie Oslo für eine Ausstellung zur Verfügung. Sie wurden später über den Rechtsanwalt Eilif Moe aus Lillehammer an eine Osloer Kunsthandlung verkauft, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können.“

Dann aber provoziert Hitler den Krieg, und bald besetzt die Wehrmacht auch Norwegen. „Als die Nationalsozialisten 1940 in Norwegen einmarschierten, wurde die Lage für Mutter und Sohn, nun auch der schützenden Hand Kohts beraubt, der wie alle Regierungsmitglieder ins Exil gegangen war, immer schwieriger“, lesen wir im Buch. „Sie hatten sich, bevor die Nationalsozialisten auch in Norwegen deutsche Juden verfolgten, in die Pension Wiese am Rande von Lillehammer zurückgezogen, die ebenso wie das nahe gelegene Nermo-Hotel in Øyer zu einer kleinen Enklave von Juden geworden war, die vor dem Hitler-Regime geflüchtet waren.

Die letzten Monate

Julie Elias’ Krebserkrankung bewahrte sie vor der Einlieferung ins Internierungslager. Sie verbrachte die letzten Wochen im Krankenhaus Ullevål in Oslo, das während der Okkupation durch die Deutschen Herausragendes leistete, um jüdischen Menschen das Leben zu retten. Und sie konnte auch noch an ihren Wohnort Vinstra zurückkehren. Ihre Freunde – darunter Anna Henriksen, die in der renommierten Kanzlei von Eilif Moe und Hakon Thallaug arbeitete und der norwegischen Widerstandsbewegung angehörte – bewahrten Julie Elias davor, die Wahrheit über das Schicksal ihres Sohnes zu erfahren. Er ist mit mehr als 500 Juden von Oslo aus über Stettin nach Auschwitz  verschleppt worden. Julie Elias ist laut einem 1959 ihren Nachkommen erteilten Erbschein am 21. August 1943 verstorben.“

verschleppt worden. Julie Elias ist laut einem 1959 ihren Nachkommen erteilten Erbschein am 21. August 1943 verstorben.“

Soviel zu und aus diesem Buch „Zwischen Ambition und Rebellion“; dessen Blick auf Julie Elias und Norwegen ist sicher nicht mehr bekannt, wenn überhaupt. Erschienen ist es in diesem Sommer im Verlag für Berlin-Brandenburg. Es ist solide gebunden, musterhaft gestaltet und reich bebildert; es kostet 25,00 Euro. ■

Der Autor dankt dem Verlag für Berlin-Brandenburg dafür, dass der ihm das PDF der Seiten über Julie Elias und Halvdan Koht übermittelte. Dort finden sich auch die hier wiedergegebenen Abbildungen.

***

Vielseitige Aufklärung über bedrohte Eisbären und das Leben in der Arktis

Von Eckart Roloff

Hier sind Sätze wie diese zu lesen: „Es geht um Eis. Es geht um Leben. Es geht um uns alle. Der hohe Norden ist die vielleicht raueste und härteste Umgebung der Erde.“ Und eine Seite weiter: „Dieses Buch erzählt nicht nur von Eisbären. Es handelt von uns allen. Was in der Arktis geschieht, betrifft das Leben auf dem gesamten Planeten.“

Dies ist so kurz und knapp wie eindringlich und apodiktisch gefasst. Es stellt etwas fest, ist sich seiner Sache sicher. Solche Worte wissen etwas und warnen vor etwas. Das zielt auf den Klimawandel, auf die Erderwärmung der vergangenen Jahrzehnte. Im Mittelpunkt stehen aber jene starken Tiere, denen die steigenden Temperaturen besonders zusetzen: die Eisbären.

Das Buch bildet die Eisbären wieder und wieder ab, dazu das Land, in dem und auf dem sie leben, gelegentlich auch andere Tiere wie Möwen, Walrosse und Robben, mit denen sie (schmelzendes) Eis und Wasser teilen. Das alles im Großformat und natürlich in Farbe, aus wechselndem Blickwinkel, mit immer neuen Richtungen und Zielen. Eisbären einzeln oder mit ihren Jungen, auch im Trupp, sich räkelnd, ruhend, spielend, suchend, fressend.

Eines ist nicht zu sehen: Die dreieckigen Schilder, die mit dem Zusatz „Gjelder hele Svalbard“ („Gilt für ganz Svalbard“) etwa in Longyearbyen, dem Hauptort Spitzbergens (norwegisch Svalbard), auf die Bären hinweisen. Das ist ein beliebtes Fotoobjekt unzähliger Touristen.

Ich gehörte auch einmal zu dieser Spezies, 1997 war das während einiger Tage in diesem Inselreich. Auch ich konnte nicht widerstehen. Inzwischen sind solche Objekte der Begierde via Internet leicht zu kaufen – als Aufkleber von 5 Euro an oder, viel teurer, in Aluminium.

Ich erfuhr damals auch dies: dass die ForscherInnen, die z. B. im Blauen Haus der Alfred-Wegener-Gesellschaft im frostigen Feld arbeiten, unbedingt ein Gewehr mit sich führen sollen, um gegen angreifende Eisbären gerüstet zu sein. In der Praxis kommt es freilich nur höchst selten zu Attacken.

Im Text heißt es zu diesem Thema: „Viele meinen, Eisbären seien das Gefährlichste in der Arktis. Aber das stimmt nicht. Das Gefährlichste ist die Natur selbst, die Geografie und das Wetter. Sie fordert Respekt und Aufmerksamkeit.“ Dazu steht meiner Ansicht nach in einem gewissen Widerspruch, was der Rückumschlag sagt: „Allein auf dem Eis begegnen sie (= die beiden Autoren) dem gefährlichsten Tier der Erde.“

Zwei Menschen allein in Kälte und Eis auf Spitzbergen? So scheint es oberflächlich gesehen. Auf der vorletzten Seite aber gibt es eine „Danksagung“ mit Dutzenden von Namen, meist von Freunden und Kollegen, jedoch auch von Verbänden, Instituten und Firmen, die bei der Ausrüstung und der Logistik (darunter Hurtigruten Svalbard) behilflich waren. Zwei allein – nein, das ist unmöglich, das wäre von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Auf 27 Textseiten (von 266 Seiten insgesamt) findet sich viel Aufklärendes und sorgsam Recherchiertes über den Klimawandel und über jene gut erforschten Tiere, von denen 2000 bis 3000 allein auf Svalbard mit seinen Hunderten größerer und kleinerer Inseln leben. Von November bis Februar, während der langen, langen Polarnacht, gibt es dort kein Sonnenlicht.

Eine Bemerkung noch zum Titel des Buches. „Das Königreich der Eisbären“ – das klingt ganz attraktiv und erhaben. Mir ist das zu vermenschlicht, zu majestätisch. Und wer sind die Untertanen dieses Reiches? Ein Buch und ebenso eine Audio-CD von Maja Nielsen mit einem ganz ähnlichen Titel („Im Königreich der Eisbären“) ist übrigens schon seit 2005 und 2008 im Handel. Es mangelt nicht an weiterer Literatur zu diesem Stoff.

Man mag ein ausführliches Literaturverzeichnis vermissen, doch gibt es unter „Quellen und Verweise“ wenigstens einige Angaben zu Studien. Außerdem werden Organisationen wie SeaLegacy, Greenpeace und WWF Deutschland genannt, die sich seit langer Zeit mit einschlägigen Fragen beschäftigen.

Mein Fazit: Ein attraktiver Bildband, kenntnisreich und verständlich geschrieben, mit vielen spektakulären Aufnahmen, den Tieren oft ganz nah. Solide gebunden, gedruckt auf passenden (und wechselnden) Papieren. Mit 49,99 Euro gewiss nicht billig, aber preiswert. Und viel zu schade für kurzes Durchblättern und dann auf Niederwiederlesen ab ins Bücherregal. ■

Melissa Schäfer und Fredrik Granath: Das Königreich der Eisbären. Die Zukunft der Arktis. Frederking & Thaler, München 2020. 256 Seiten, 49,99 Euro.